Наш календарь поможет цветоводам в оптимальные сроки провести все агротехнические мероприятия по уходу за основными группами лилий.

Популярные теги Все теги

Наш календарь поможет цветоводам в оптимальные сроки провести все агротехнические мероприятия по уходу за основными группами лилий.

Бородатые ирисы относятся к самым простым в выращивании многолетникам. Они дарят садоводам невероятно красивое цветение, при этом требуют минимальную заботу.

Ирис имеет толстый мясистый корень, называемый "корневищем". По строению и плотности корневище напоминает обычный картофель. Покупая новый ирис, Вы, вероятнее всего, получите часть корневища с подрезанными корнями и листьями, называется такая посадочная единица «делёнкой». Делёнка может храниться до посадки в течение двух-трёх недель без серьезного снижения качества, но чем раньше она будет посажена, тем лучше.

Для посадки ирисов нужно выбрать солнечное место с хорошо дренированной почвой. То есть там, где земля быстро просыхает после дождя и не бывает луж.

Подготовка почвы может быть минимальной: выкопать ямку пошире, вынутый грунт разрыхлить, выбрать корневища многолетних сорняков и личинок насекомых, добавить полностью перепревший перегной, листовую землю, питательный субстрат на основе торфа или, если нет под рукой органических рыхлящих материалов, песок или перлит.

Желательно приготовить место для посадки заранее. Хорошо подготовленная посадочная яма даст ускорит рост растения и улучшит цветение. Помним, что неполностью разложившиеся органические удобрения вызывают у ирисов заболевания корней и гниль корневища. Если есть возможность приобрести костную муку, обязательно добавьте небольшое количество этого удобрения в посадочную яму.

При посадке нужно твёрдо помнить, что «спинка» корневища должна слегка показываться над поверхностью почвы, а корни должны быть направлены строго вниз. Поэтому или устанавливаем делёнку на холмик песка в яме, или копаем общую посадочную траншею, с гребнем по центру. Затем устанавливаем ирисы, расправляем корни и аккуратно засыпаем всё почвой.

Если у вас есть несколько растений, посадить их нужно на расстоянии не менее 45-50 см, "лицом" в одну сторону. То есть, допустим, у всех розетки листьев справа, а корневища слева. Разрастаться в будущем все корневища будут только в одном направлении, что позволит равномерно распределить растения в пространстве и каждому дать своё место под солнцем.

Ирисы вполне могут конкурировать за свет, воду и минеральное питание с посаженными рядом растениями. Но желательно делать регулярные прополки, рыхления и поливы, чтобы они не тратили силы на борьбу за ресурсы с сорняками.

Примерно через 3-4 года корневища ирисов разрастаются, образую куртину до 50 см. в диаметре. Из-за истощения почвы и чрезмерной загущенности цветение ослабевает или прекращается совсем. Надо всё это дело выкопать, разломать на делёнки, выбрать самые хорошие и посадить на новом месте. Мелкие, повреждённые, слишком крупные части корневища лучше просто выбросить. Новые растения полностью сохраняют свойства материнского растения.

В регионах, где короткое лето и холодная зима, лучше производить деление и пересадку через месяц-два после цветения, чтобы растения сумели прочно укорениться до конца вегетационного сезона. Если необходимо провести посадку позже, то, после осеннего похолодания, следует замульчировать почву вокруг посадок толстым слоем соломы, лапника, стружки. Это предотвратит быстрое охлаждение и промерзание почвы, и делёнки успеют как следует закрепиться на новом месте.

Можно в домашних условиях очень быстро, всего за 2-3 месяца, получить саженец на карликовом или любом другом клоновом подвое.

Для начала понадобится черенок подвоя. Можно брать любой сорт, у которого теоретически укореняются одревесневшие черенки.

В нашем случае это классика - М9.

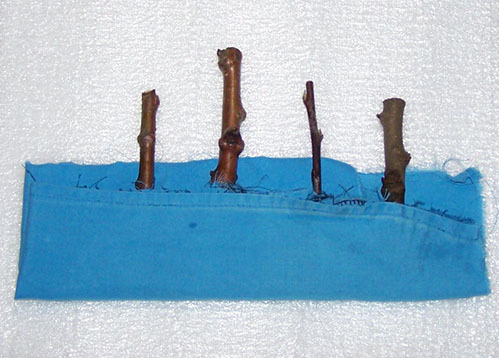

Подвой нарезаем на черенки длиной примерно 7-8 см. Можно взять и длиннее, но в этом случае в дальнейшем горшочки для посадки придётся брать объёмом в 1 литр, для коротеньких подойдут 0,5 л., в данном случае одноразовые стаканы для напитков.

Нижний срез можно сделать ровным или скошенным, это не имеет принципиального значения. Делаем бороздование: тонким лезвием надрезаем вертикально наружнюю кожицу. В этих надрезах вскоре, также как и по низу черенка, образуется каллюс - зачаточная ткань для образования корешков.

Берём прямоугольный лоскут чистой хлопковой ткани. И раскладываем подготовленные черенки вот таким образом.

Подворачиваем низ ткани вот так, и сворачиваем.

В итоге должен получится такой рулончик.

Теперь берём чистый стакан, наливаем на дно слой чистой воды высотой около 2-х см, и устанавливаем туда вертикально подготовленные черенки.

Такой способ укоренения называется воздушно-влажный. К черенкам сквозь ткань поступает воздух, а хлопковый материал работает как фитиль, постоянно подкачивая воду в зону корнеобразования. Здесь образуется правильная влажность в виде тонкой водяной плёнки и пара.

Примерно через 10-14 дней появится каллюс и кое-где уже пробьются корешки. В этот период необходимо каждые 3 дня менять лоскут ткани на чистый, промывать стакан и подливать чистую воду. В посуде и на ткани в это время может появляться зелёная тина.

Как только на черенках появится первый корешок длиной около 0,5 см., делаем прививку желаемым сортом и высаживаем в горшок.

Через 10 дней прививка срастётся и тронется в рост. Теперь надо поместить ёмкость на свет.

Если установить черенки подвоя на укоренение в начале-середине февраля, то к началу садового сезона у нас будет готов к высадке активно растущий саженец высотой около 40 см. Если качественно подготовить посадочную яму, регулярно поливать саженец, тщательно оберегать растение от болезней, то к началу листопада деревце достигнет высоты не менее 1 метра. И есть большая вероятность, что уже в будущем году на нём завяжется несколько первых плодов.

Также как вариант этого способа укоренения можно применить следующий приём:

вместо ткани используется влажная газета в несколько слоёв

а укоренение происходит в пластиковом пакете и где-нибудь в тёплом месте -

чтобы бумага быстро не пересыхала.

И вот уже через 3-4 года в нашем саду будет плодоносить карликовая яблонька.

Размножение айвы одревесневшими черенками довольно эффективно. Обычно 8 из 10 дают корни.

Корнесобственные деревья хорошо растут и могут полностью восстанавливаться после обмерзания надземной части. Такие растения очень живучи, быстро приспосабливаются к почвенно-климатическим условиям и очень урожайны.

В целом способ размножения айвы отрезками одревесневших побегов длиной 30-35 см. считается надёжным. Если обработать материал стимуляторами укоренения, особенно ИМК в концентрации 1-2 мг. в течение 5 секунд, то выход саженцев может достигать 100 %. Для укоренения нарезаются хорошо развитые однолетние побеги. Лучшее время для их заготовки - с поздней осени до ранней весны.

Укоренение айвы происходит при довольно высокой температуре от +25 С до + 28 С, не забываем замерять температуру особенно в начале процесса.

Лучший субстрат для получения саженцев это рыхлый, плодородный грунт на основе торфа или сапропеля. Также можно использовать самодельную смесь, состоящую из 50% верхового торфа и 50% речного песка. Влажность должна быть умеренная. Если сжать комок почвы в кулаке, то из него не должна вытекать влага. При подсыхании верхнего слоя субстрата будет необходимо немного сбрызгивать его чистой водой из пульверизатора.

Укоренение должно проводится в парнике или под стеклянной банкой.

У побегов освежают нижний срез под почкой. Далее ставят в воду комнатной температуры на 1-2 часа для восполнения влаги, если они не только что срезаны с дерева. Можно обмакнуть свежие ранки в толчёный древесный уголь для предотвращения загнивания. Затем черенки высаживают на разводочную грядку в рядок, на расстоянии 7-10 см друг от друга. Между рядками оставляют около 40 см. В горшок диаметром 25 см. можно одновременно высадить 3 черенка айвы, при этом их длина может быть примерно 20-25 см.

Важно притенять прорастающие побеги от прямого солнечного света. Но яркий, рассеянный свет необходим.

Через 20-25 дней от начала процесса на нижнем срезе образуется каллюс, а затем первые корешки. Побеги из почек к этому времени отрастут на 8-10 см. Оставить нужно 1-2 самых сильных, остальные лучше выломать, чтобы не перегружать черенок точками роста. Теперь надо постепенно приучать малышек к свежему воздуху. Снимаем укрытия в вечерние часы сначала на 15 мин, затем постепенно с осторожностью увеличиваем время проветривания. До окончательного укоренения в жаркие полуденные часы сохраняем над ними притеняющий экран из марли или москитной сетки.

Через 2-2,5 месяца наши черенки превратятся в крепкие кустики с полностью сформированной корневой системой. Осенью они готовы к посадке на постоянное место или для использования в качестве подвоя.

Корнесобственные растения вступают в плодоношение на 3-й год вегетации.

В большинстве стран Европы и, особенно, Северной Америки побеги спаржи пользуются большим спросом. Эту продукцию можно купить свежей, замороженной или консервированной. Цена на неё всегда высокая. Связано это с высокой долей ручного труда при получении этой деликатесной продукции, а в развитых странах принято это хорошо оплачивать.

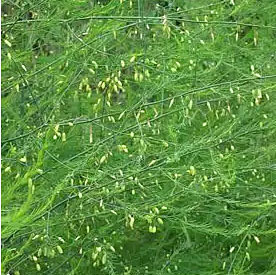

Но в России, к сожалению, пока нет традиции выращивать эту культуру. Хотя деликатесный овощ не помешал бы на столе, особенно если учесть, что появляется он в саду одним из первых. Выращивать её можно, практически, на всей территории России, где возможно сажать картофель. 3-4 растения будут ежегодно обеспечивать семью двумя сотнями деликатесных спаржинок в течение 15 и более лет. Кроме того, в остальное время года это растение украсит любой отведённый ей уголок облаком кружевной зелени.

Как выглядит? Многолетнее корневище выглядит как бесформенный клубок корней похожих на верёвочки. Зимует только подземная часть и всегда без проблем. На них всегда есть большое количество почек, готовых дать ежегодно новые побеги. Корневище больше растёт в шири ну, чем в глубину. Надземные побеги прямостоячие, бывают высотой до 2 м. Боковые веточки многочисленные, тонкие, густо усажены листьями-иголочками. Крона взрослого куста может занимать 1,5 -2 кв.м. земли. На зиму надземная часть полностью отмирает. Кстати, её можно использовать летом для украшения букетов, а в конце сезона для укрытия нежных растений вместо лапника. Цветки невзрачные. Семена собраны по несколько штучек в красные ягодки-горошины. Растения бывют разного пола - женские (с толстыми и немногочисленными побегами) и мужские (у этих побеги тонкие и появляются в большом количестве). Съедобны любые, но для размножения лучше отбирать, как более урожайные и выносливые, мужские экземпляры.

Где посадить? Растение очень долговечное. При уходе, может расти на одном месте до 30 лет. Поэтому желательно размещать спаржу в самых дальних уголках сада, где садовод её не станет тревожить много лет. Главное условие - много света и, желательно, побольше тепла. Растение травянистое, однолетнее, ажурное - поэтому его можно посадить близко к границе соседнего участка.

Как сажать? Залогом высокого урожая будет тщательно подготовленное место. Хорошо подходят почвы с кислой реакцией, например торфяные. На таких побеги спаржи растут прямыми и толстенькими. Нейтральные почвы тоже подойдут. Главное, чтобы земля была чистой от камней и многолетних сорняков. Важен и механический состав - сквозь плотную почву побегам будет рудно пробиваться на поверхность. Поэтому спаржа положительно отзывается на регулярное внесение органических веществ (навоз, опилки, компост, торф, песок).

Посадочная яма должна быть неглубокой и широкой. Корневище должно размещаться в ней свободно. Основания прошлогодних побегов должны быть направлены в верх и находится в 10 см. ниже поверхности почвы. Если мы сажаем несколько растений, то хорошо выкопать общую для всех посадочную траншею. В год посадки саженцы засыпают не полностью. Основание побегов ежегодно понемногу нарастает вверх. Поэтому при посадке, достаточно его присыпать 5 см. слоем почвы. Через год-два надо будет подгрести оставшуюся почву. Потом ежегодно подокучивать.

Для высадки можно самостоятельно вырастить молодые сеянцы из семян. Это несложно, смена хорошо прорастают и развиваются при обычном уходе.

Более надёжный и быстрый результат будет при посадке части корневища.

Уход. Главнейшее условие - это регулярный полив. Чем лучше почва обеспечена влагой, тем выше урожай. Прополки важны в первые год-два. Потом растение окрепнет и потеснит сорняки самостоятельно. Любое органическое удобрение всегда приветствуется. Ещё удобряем нитроаммофоской, ежегодно ранней весной рассыпая стакан удобрения вокруг куста и слегка заделывая его в почву.

Уборка. Урожай спаржи - это побеги до 20 см. длиной, только-только выходящие из почвы. В них огромное количество минеральных и питательных веществ, а ткани ещё нежные и сочные. К первому сбору урожая на растениях из семян можно будет приступить на 3-4 год их жизни. На выращенных из саженцев - не позже чем через год после заселения в сад. Можно кушать побеги образующиеся естественным путём. Они зелёного цвета, с плотной наружней кожицей. Срезают их ножом, как можно ниже уровня почвы. Не волнуйтесь, через пару дней им на смену отрастут другие. Особенно вкусны белые (этиолированные) побеги спаржи. Такие получаются, если выгонка побега произошла в темноте, то есть без доступа света. На промышленных плантациях для этого формируют специальные почвенные валы вдоль рядов. Весной их перемещают на ряд с растениями, а после уборки возвращают в междурядье. В приусадебных условиях проще накрыть куст любой непрозрачной тарой - пластиковым ведром, тазом, ящиком и.т.п.

Сбор надо проводить один раз в 1-3 дня. Отрастание побегов в сезон идёт очень быстро. Вырезают побеги очень аккуратно - нож втыкают в землю рядом с основанием как можно глубже. Затем одним движением отделяют его от корня. Выламывать или использовать садовый инструмент не рекомендуется. В первом случае можно порвать корни, во втором нечаянно повредить ещё не пробвшиеся на поверхность спаржинки. В этом уборка спаржи похожа на сбор грибов в лесу.

Как приготовить? Сначала каждый побег надо промыть под струёй холодной проточной воды. Переверните каждый побег нижней частью в верх и подержите под краном, пока с него не смоет весь песок и почву. Затем кончиком острого и короткого ножа подцепите наружнюю плотную кожицу и удалите её. Свяжите побеги все вместе или порционно по 3-5 штучек белой хлопковой ниткой или специальным кулинарным шпагатом. Отваривают спаржу в высокой кастрюле с кипящей подсоленной водой в вертикальном положении под крышкой.

Вы также можете приготовить спаржу в микроволновой печи. Расположите стебли верхушками по направлению к центру, добавьте примерно две столовые ложки воды. Накройте крышкой и варите на самом высоком уровне от 7 до 10 минут. Спаржа также довольно вкусна маринованная или обжаренная во фритюре или кляре. Можно запечь её на гриле. Сырую спаржу можно тонко нарезать и добавить в любой овощной салат. При желании спаржу приправляют различными белыми соусами, обжаривают в панировочных сухарях, подают со сливочным маслом или майонезом. Иногда её комбинируют с креветками, шампиньонами и сыром.

Свежая спаржа может храниться 3-5 дней, обёрнутая пластиковой плёнкой в холодильнике. Продукт считается скоропортящимся.

К сожалению, пока очень сложно садоводу-любителю купить несколько саженцев какого-то подвойного сорта. Питомниководы, опасаясь конкуренции, их практически не продают. В нашем интернет-магазине мы предлагаем подвои яблони М9 и М7, ВВА-1 в очень ограниченном количестве. В будущем мы надеемся размножить в достаточном количестве подвой СК-2, СК-3, ММ-106, ММ-102, СК-7. Пока в ограниченном количестве мы предлагаем только черенки М9 и М7, ВВА-1.

Часто садоводы спрашивают:

"Как укоренить черенок и вырастить из него подвой?"

Большинство подвоев в той или иной степени укореняются одревесневшими черенками в рыхлом грунте, влажном торфе или мхе-сфагнуме. Выход саженцев зависит от особенностей подвойного сорта. Немного улучшают показатели стимуляторы укоренения. У М9, например, укореняются 8 из 10 черенков, у М7 - 6 из 10 черенков. Причём, если удалось укоренить черенок, то в дальнейшем материал с этого куста будет легко размножить одревесневшими черенками.

Если черенки есть в ограниченном количестве, то лучше не рисковать, а использовать методы с применением прививок.

1. Клоновый подвой из укороченного черенка.

Нужен подвой - любой сеянец или живой пень. Делаем прививку на сеянце очень низко, можно на корни. На низкосрезанный пень прививаем способом "за кору" сразу несколько черенков, можно 10-15. Черенки привоя нарезаем короткими, в 2-3 почки. Соединяем компоненты как обычно. Делаем подмотку и герметизацию места прививки. Привой хорошо до прививки целиком макнуть в парафин, или замазать срезы варом и надеть защитный пакет.

Как только побеги на привое отрастут на 20 см, нужно снять обвязочную ленту и подгрести к молодым веточкам холмик из влажной почвы. Потом, при отрастании побегов ещё на 20 см. высоту земляного валика надо увеличить до 30-35 см. Чем шире будет подокучен подвой, тем лучше. Склоны холмика надо покрыть мульчой, не допускаем чтобы тут поселились сорняки, и, что главное, земля всегда была влажной и рыхлой. В конце осени на подземной части привоев образуются корни. Аккуратно разокучиваем место прививки, отрезаем и забираем свои новорожденные подвойчики. Высадить их надо на постоянное место в саду или в школку. Верхнюю часть можно срезать и, полученные таким образом черенки, опять пустить в дело.

2. Клоновый подвой из зелёного черенка.

Прививаем полученный черенок в крону взрослой яблони или другой подходящей породы. Черенки привоя нарезаются в 4-5 почек. Теперь ждём, пока зелёные побеги из почек достигнут 10-12 см., а их основания слегка одревеснеют.

Заранее готовим мини-череночник. Подойдёт любая посуда, высотой 12 -15 см. На дно насыпаем дренаж - мелкий керамзит, камушки или кирпичную крошку. Сверху насыпаем рыхлый плодородный грунт на основе торфа или чистый, промытый и прогретый на солнце или сковороде, речной песок. Слегка увлажняем. Субстрат должен быть чуть влажный. Над ёмкостью устанавливаем пару-тройку проволочных дуг и подбираем подходящее по размеру полотнище обычной парниковой плёнки. Как только зелёные черенки достигнут нужного нам состояния, выламываем их или срезаем их чуть ниже основания (с пяткой).

Даём подсохнуть несколько минут свежим срезам. Этот нехитрый приём закроет прямой вход в рану гнилостным бактериям. Затем макаем пятки черенков в стимулятор корнеобразования или толчёный древесный уголь (можно в оба вещества одновременно) и устанавливаем их в приготовленный череночник.

Зелёные черенки не имеют корней и, одновременно, испаряют много влаги. Чтобы они смогли продержаться несколько дней до появления корней, нужно чтобы окружающий их воздух был максимально влажным. Этого можно достигнуть частыми опрыскиваниями (в первые 3-5 дней каждые 2 часа, затем всё реже и реже) или, если нет такой возможности, в центр череночника можно поставить баночку с рыхлым мотком марлевого бинта, смочить ткань и налить немного воды в эту ёмкость. За счёт активного испарения воды с большой поверхности, в сооружении поддерживается приемлемый уровень влажности. Всё накрываем плёнкой и фиксируем скотчем боковые стороны. Нам нужно добиться герметичности внутри. Ставим всё в тень деревьев или в доме к окну.

Хорошие результаты можно получить, если обернуть основания черенков лентой из тонкой хлопчатобумажной ткани, поместить их в обычную пластиковую воронку. Через узкий носик вывести свободный конец тканевой полоски. Дальше берём поллитровую чистую банку, наливаем на 1/3 воды и устанавливаем воронку с черенками сверху. Кончик ткани оказывается в воде и работает как фитиль, подсасывая воду из банки к основаниям черенков. Сверху накидываем неплотно полиэтиленовый пакет. Как только на черенках пробьются корневые бугорки, надо сразу высадить их в горшки с плодородным, рыхлым грунтом и накрыть стеклянной банкой (тоже для герметичности).

После начала активного роста плёнку (банку) приподнимаем, через неделю снимаем. Постепенно перемещаем череночник из комнаты или тени в полутень, через некоторое время приучаем малышей к открытому солнцу.

Весь процесс укоренения займёт дней 20. Адаптированные к открытому воздуху черенки можно аккуратно высадить на подготовленную грядку, можно методом перевалки или аккуратно разделив их.

Красную и белую смородину можно размножать одревесневшими черенками.

Но надо учесть, что эти породы черенками размножаются труднее, чем, например, чёрная смородина.

Сам черенок должен быть нарезан с молодой однолетней ветки. Длиной он должен быть не менее 20 см. До времени посадки надо оберегать его от пересыхания. Храним его в холодильнике или другом прохладном месте, обёрнутым в пищевую плёнку или в чистом, чуть влажном песке.

Многие садоводы очень успешно укореняют черенки красной и белой смородины, высаживая их в открытый грунт в марте-апреле. Но можно начинать с начала октября - конца сентября. Время выбирается с таким расчётом, чтобы до наступления отрицательных температур оставался месяц.

Если необходимо укоренить черенок весной, то лучше сделать это на окне или в теплице в контейнере с почвой.

Итак, перед высадкой освежаем нижний срез - режем наискосок и ставим ненадолго в воду, не более чем на полчаса. Этого времени вполне хватит, чтобы черенок напился воды. Если оставить посадочный материал в воде дольше, то питательные вещества могут перейти в раствор, а это недопустимо.

Затем удаляем все почки кроме самых верхних 4-х. Если есть макушечная, то её тоже сохраняем.

Затем аккуратно, очень острым инструментом, делаем продольные неглубокие (1-2 мм) надрезы-бороздки на нижней части черенков длиной около 3 см. Для этой операции подойдёт нож для резки бумаги или лезвие бритвы. Эти ранки, находясь под землёй, зарастут специальной раневой тканью каллюсом. А из каллюса корешки образуются быстро и в большом количестве.

Наш черенок подготовлен. Выбираем для посадки незатопляемое место с рыхлой и плодородной почвой. Высаживать черенки можно "под колышек", то есть в земле палочкой большего диаметра делается скважинка, черенок вставляется на нужную глубину, потом слегка подсыпается почва, и место посадки обильно поливается водой. В идеале хорошо бы замульчировать нашу школку после закладки опилками, соломой или чем-то подобным слоем 10-15 см. Это создаст идеальные условия для укоренения - стабильные условия влажности и температуры.

Сажаем примерно так :

Над уровнем почвы должно остаться 1-2 почки. Тронутся такие черенки в рост следующей весной. Так как корневая система у них будет ещё слабенькой, то садовод должен обеспечить в течение всего лета самый тщательный уход - постоянные поливы, прополку и защиту от механических повреждений. В конце первого года жизни наши черенки превратятся в саженцы с 3-4 ветками. Пересадим их на постоянное место и уже в будущем году попробуем первый урожай.

Если мы укореняем черенок в горшочке, то берём любой нейтральны грунт на основе торфа, проливаем его, и просто вертикально втыкаем подготовленный черенок. Глубина посадки таже. Высота посадочного контейнера должна быть не менее 30-35 см. Отлично подойдёт обрезанная пластиковая бутылка. Нужно отметить, что в последнее время многие производители готовых почвенных смесей грешат тем, что продают уже бывшие в употреблении смеси, выгруженные из промышленных теплиц после выращивания в них овощей и цветов. Часто такие грунты бывают заражены грибковыми болезнями или отравлены удобрениями и пестицидами. Если не повезёт, и попадётся такая земля, скорее всего черенок погибнет. Можно сделать почвенную смесь самостоятельно, взять обычную огородную землю 2 части, смешать её с 1 частью промытого песка, увлажнить, и пропарить на водяной бане или прожарить в духовке в течение 30 минут, затем остудить и снова увлажнить, чтобы земля стала равномерно сырой. Такой грунт будет стерильным и подойдёт для проживания в нём черенка на время укоренения.

Главное при укоренении в горшке, не забыть сделать дренажное отверстие и насыпать на дно сам дренаж. После посадки можно накрыть верхушку горлышком от пластиковой бутылки с неплотно навинченной крышкой. Получится подобие микропарничка. После того, как черенок оживёт, и зелёненькие побеги отрастут более чем на 5 см, можно считать что черенок прижился, и у нас на окошке теперь живёт настоящий саженец. Высадить его можно на постоянное место, не нарушая целостности земляного кома, где-то в начале лета. Уход малышу потребуется самый тщательный, но уже в следующем году он отблагодарит за заботу первыми ягодами.

Здравствуйте!

Черенки можно, и даже желательно хранить в нашей упаковке. Но обязательно при низких температурах, иначе, если будет слишком тепло, почки прорастут, вытянут влагу из побегов и материал погибнет.

Виноград, инжир, розочки и прочие теплолюбивые породы - при температуре не выше + 5С.

Привойный материал плодовых, черенки ягодников - при температуре не выше, чем +2 С - оптимально при 0 С. При этой температуре почки до начала укоренения или прививки будут находится в состоянии зимнего сна и не растратят запасы влаги и питательных веществ, что обеспечит быстрое укоренение и приживаемость прививок. Подробно о хранении плодовых можно почитать здесь http://vinograd-sad-post.nethouse.ru/articles/200095